Uncommon Fruits è un progetto nato dalla collaborazione tra il collettivo Robida (Topolò, Benečija) e Zavod Cepika (Kojsko, Goriška Brda) che indaga due diversi paesaggi attraverso la lente degli alberi da frutto: uno, la Goriška Brda, caratterizzato da una quasi monocoltura della vite e l'altro, quello che circonda Topolò, dall'abbandono.

Incolori idee verdi dormono furiosamente.

– Noam Chomsky

Foto: Gregor Božič

Sull’essere umano che induce il desiderio delle piante, secondo Sant’Agostino: “Nelle piante ha parvenza di sensazione il fatto che si nutrono e riproducono. Tuttavia esse e tutte le cose fisiche hanno nella natura cause non apparenti ma fanno apparire alla percezione dei sensi le proprie qualità, da cui risulta bella la struttura del mondo visibile. Sembra quasi che, essendo incapaci di conoscere, vogliano farsi conoscere.”1

Sulle piante che inducono il desiderio umano, secondo Michael Pollan: “Sia le api che gli esseri umani hanno i loro criteri di selezione: simmetria e dolcezza nel caso delle api; peso e valore nutrizionale nel caso degli esseri umani che mangiano patate. Il fatto che uno di noi si sia evoluto per diventare intermittentemente consapevole dei propri desideri non fa alcuna differenza per il fiore o la patata che prendono parte a questa disposizione. Tutto ciò che interessa a quelle piante è ciò di cui ogni essere si preoccupa al livello genetico più elementare: creare più copie di sé stesso. Attraverso tentativi ed errori queste specie vegetali hanno scoperto che il modo migliore per farlo è indurre gli animali (api o persone, non importa) a diffondere i propri geni. Come? Giocando sui desideri degli animali, consapevoli e non. I fiori e le patate che riescono a farlo in modo più efficace sono quelli che riescono a essere fruttuosi e a moltiplicarsi. [...] Quel pomeriggio di maggio, il giardino mi apparve improvvisamente sotto una luce completamente nuova, le molteplici delizie che offriva alla vista, al naso e alla lingua non erano più così innocenti o passive. Tutte queste piante, che avevo sempre considerato come oggetti del mio desiderio, erano anche, mi resi conto, soggetti, che agivano su di me, spingendomi a fare per loro cose che loro non potevano fare da sole”.2

1 S. Agostino, La Città di Dio, 11.27.

2 Michael Pollan, The Botany of Desire: A Plant's-Eye View of the World (2001, Random House)

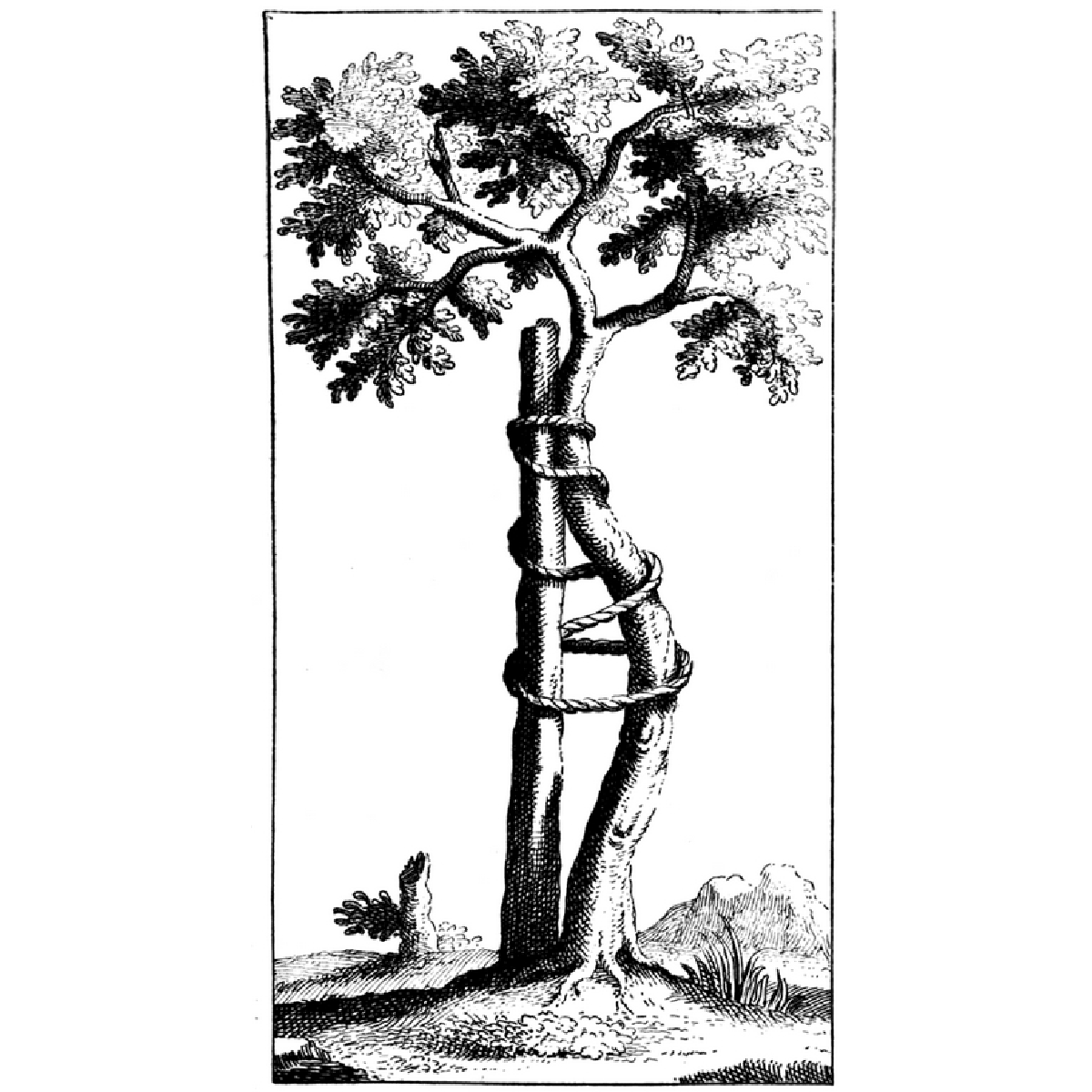

Il falegname Shi andò da Qi e, quando arrivò a Crooked Shaft, vide una quercia serrata che si ergeva vicino al santuario del villaggio. Era abbastanza larga da ospitare diverse migliaia di buoi e misurava un centinaio di palmi di circonferenza, svettando sulle colline. I rami più bassi erano a 24 metri da terra, e una dozzina circa di essi avrebbero potuto essere trasformati in barche. C'erano così tanti curiosi che il posto sembrava una fiera, ma il falegname non si guardò nemmeno intorno e proseguì per la sua strada senza fermarsi. Il suo apprendista rimase a guardare a lungo, poi corse dietro al falegname Shi e disse: “Da quando ho preso la mia ascia e ti ho seguito, Maestro, non ho mai visto un legname così bello. Ma tu non ti prendi nemmeno la briga di guardare e vai avanti senza fermarti. Perché?

Lascia perdere, non dire altro!" disse il falegname. "È un albero senza valore! Se se ne facessero barche, affonderebbero; se se ne facessero bare, marcirebbero in un batter d'occhio; se se ne facessero vasi, si romperebbero subito. Se lo si usasse per le porte, gronderebbe linfa come il pino; se lo si usasse per i pali, i vermi lo mangerebbero. Non è un albero da legname, non serve a niente. Ecco perché è diventato così vecchio!

Dopo che il carpentiere Shi fu tornato a casa, la quercia gli apparve in sogno e gli disse: "A cosa mi stai paragonando? Mi stai paragonando a quegli alberi utili? Il ciliegio, il melo, il pero, l'arancio, il cedro, il resto di quegli alberi e arbusti fruttiferi: non appena i loro frutti sono maturi, vengono fatti a pezzi e sottoposti a maltrattamenti. I loro rami più grandi vengono spezzati, i rami più piccoli vengono strattonati. La loro utilità rende loro la vita miserabile, e così non riescono a finire gli anni che il Cielo ha dato loro, ma vengono troncati a metà cammino. Se la sono cercata da soli: lo strazio e lo strappo della massa. E lo stesso vale per tutte le altre cose.

Quanto a me, ho cercato a lungo di non essere di alcuna utilità, e anche se sono quasi morto, finalmente ci sono riuscito. Questo mi è di grande utilità. Se fossi stato di qualche utilità, sarei mai cresciuto così tanto? Inoltre, tu ed io siamo entrambi cose. Che senso ha questo: cose che condannano altre cose? Tu, un uomo senza valore in procinto di morire, come fai a sapere che io sono un albero senza valore?""

Zhuangzi, The Complete Works of Zhuangzi (Columbia University Press, 2013), pp. 30–31.

“Se Platone ci ha implorato di risvegliarci allo splendore delle Idee dalle apparenti certezze della realtà fisica come da un incubo, Heidegger ci chiede di risvegliarci proprio da questo risveglio, così da poter incontrare per la prima volta gli esseri (umani e non) nel loro territorio e nel nostro territorio, nella sfera dell’esistenza. La mela caduta sulla testa di Newton non interruppe il suo sonno, ma lo rese solo più profondo. Nonostante tutto il fermento intorno all’Illuminismo, siamo ancora profondamente addormentati; risvegliarsi significherebbe allora accettare gli esseri, compresi la mela e il melo, così come sono.”

Michael Marder, The Philosopher's Plant: An Intellectual Herbarium (2014, Columbia University Press)