Alberi: sulla cultura arborescente

Gilles Deleuze e Félix Guattari offrono una potente critica agli alberi, alle strutture arborescenti e alle immagini del pensiero nel loro Mille piani (1980), in cui scrivono: “Siamo stanchi dell'albero. Non dobbiamo più credere agli alberi né alle radici né alle radicelle, ne abbiamo sofferto troppo. Tutta la cultura arborescente è fondata su di essi, dalla biologia alla linguistica.” (1) Il loro disprezzo per gli alberi è una chiara critica alle strutture gerarchiche di organizzazione e ai principi della cultura occidentale in generale: l’albero è centralizzato, cresce sempre da un’origine unificata – il tronco rigido –, che nella sua verticalità tende verso il mondo platonico delle idee e della trascendenza. Le sue radici, sepolte profondamente nella terra in contrasto con i rami che si protendono verso l’alto, simboleggiano la ricerca europea del “fondamento” del pensiero, un tema centrale nella filosofia occidentale, in particolare nelle opere di Cartesio e Immanuel Kant. La ricerca di questo fondamento si rispecchia nelle radici di un albero: rigide, salde, solide, inamovibili e, in definitiva, paralizzanti. Guardare un albero genealogico, ad esempio, determina la propria identità e posto nel mondo, lasciando poco spazio alle deviazioni. Non c'è bisogno di combatterlo: ecco chi sei.

Deleuze e Guattari preferiscono l’immagine del pensiero propagata dal rizoma. Il rizoma è espressione di una molteplicità indomita; non è centralizzato e non è gerarchico; esso “può essere rotto, frantumato in un dato punto, ma ricomincerà su una delle sue vecchie linee, o su nuove linee”, scrivono Deleuze e Guattari. Inoltre: “Il rizoma è un’anti-genealogia”. (2) Promuove la deriva genetica e la trasduzione, facilitando la comunicazione e la traduzione tra specie diverse. Rifiuta le lingue materne e genera nuove lingue, recidendo i legami con il passato e la sua genealogia.

Il rizoma è progressivo, mentre l’albero è conservativo. Il rizoma è buono, l’albero è cattivo.

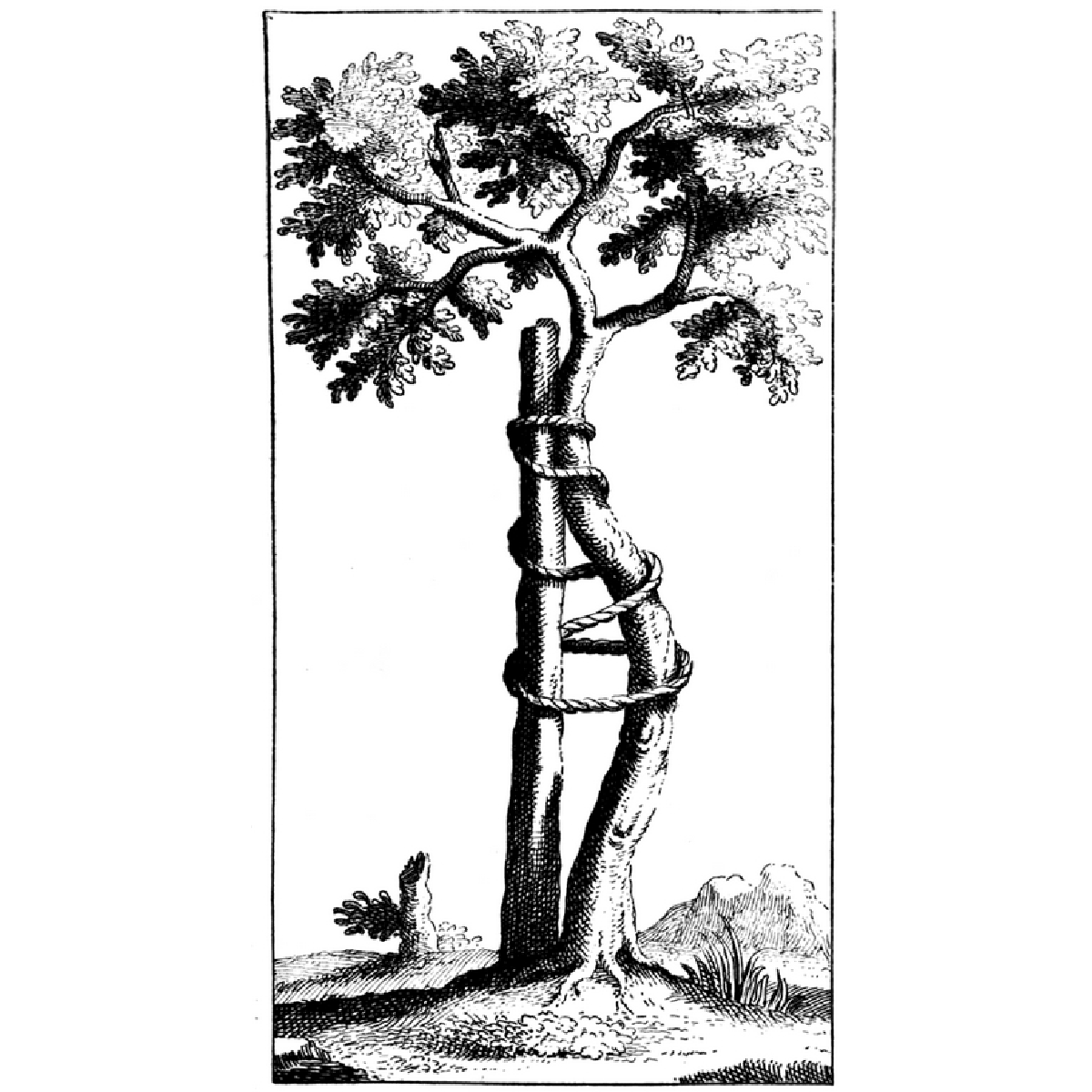

Tuttavia, l’albero è stato soggetto al potere invece di esserne la fonte. Inizialmente selvaggi e liberi, gli alberi furono addomesticati, e questo addomesticamento divenne fonte di sottomissione e di oppressione in generale: Michael Marder ha posto fine a questo antagonismo verso gli alberi. Nel suo testo In difesa (filosofica) degli alberi (2015), scrive: “Deleuze e Guattari hanno inteso il termine ‘arborescenza’ in modo sbagliato. La verticalità fisica degli alberi non significa che siano verticali nel modo in cui vivono o crescono. Gli alberi possono ramificarsi in modi del tutto imprevedibili; possono accogliere innesti di altre specie; possono dare origine a germogli che sopravviverebbero indipendentemente da loro; possono cambiare sesso o diventare ermafroditi per una parte o per il resto della loro vita; e l’elenco potrebbe continuare. Per dirla in modo heideggeriano, gli alberi sono onticamente verticali e ontologicamente orizzontali. Anche se svettano in altezza sopra l’erba, sono egualitari come la più umile delle piante. In effetti, dato il modo in cui alcune specie di alberi condividono il loro apparato radicale, possono essere pensati come erba troppo cresciuta. […] Anche le piante sono rizomi, che proliferano tra radici e germogli”. (3)